Después de sequías, incendios, escasez de agua, ¿estamos listos para hablar de las responsabilidades frente a la crisis climática?

Por: Diana Ante

Publicado 17 de 2025

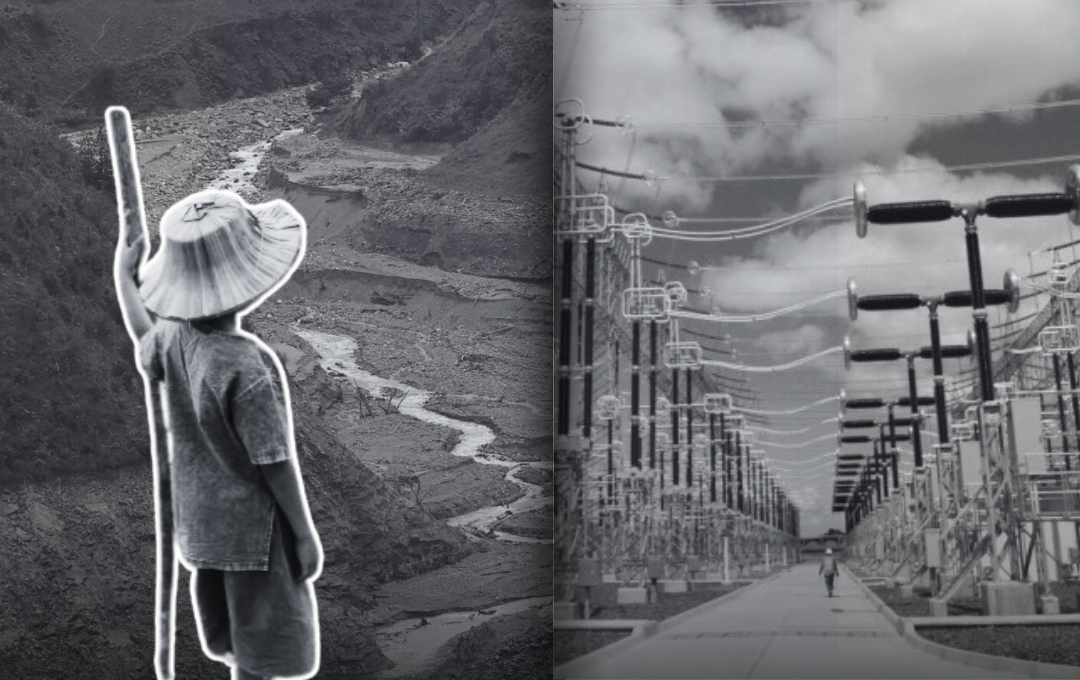

En 2024, Ecuador enfrentó la peor sequía de los últimos sesenta años, lo que desató una grave crisis energética con cortes de luz masivos que afectaron a toda la población. La escasez de agua, que impacta directamente la generación de energía hidroeléctrica, exacerbó la situación. Este fenómeno no solo afectó a Ecuador, sino que también repercutió en otros países de Sudamérica. A esto se sumaron incendios, inundaciones y olas de calor. Todo esto nos devolvió la mirada hacia la urgencia de hablar de los efectos del cambio climático y lo que podemos hacer desde cada persona, organización o comunidad, y, también, qué debemos seguir exigiendo al Estado, para que el futuro con y siendo parte del medio ambiente sea diferente.

***

En 2024, Ecuador atravesó la peor sequía y estiaje de las últimas décadas. Esta afectó a todo el sistema hidroeléctrico de generación de energía. Bolívar Erazo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), informó en una entrevista a una televisora local que, en el sur del país, en la zona de la presa Mazar, se han registrado los niveles más bajos de caudal de entrada en los últimos 61 años.

El término «estiaje» hace referencia al periodo de «agua baja» que ocurre cuando los caudales de ríos, lagos y embalses se reducen considerablemente debido a la drástica escasez de lluvias. Por otro lado, la sequía se caracteriza por la disminución o ausencia de precipitaciones en comparación con el promedio anual, y puede prolongarse durante meses o incluso años. En este contexto, la crisis energética que atravesó y seguirá atravesando el país se ha visto profundamente afectada por la falta de lluvias, ya que Ecuador depende en gran medida de la energía hidroeléctrica.Según datos del Ministerio de Energía y Minas de 2020, el 92% de la energía eléctrica en Ecuador proviene de centrales hidroeléctricas, el 7% de centrales térmicas, y el 1% de fuentes no convencionales como la energía solar, eólica y geotérmica.

El lunes 15 de abril de 2024, comenzaron los apagones en diferentes regiones. En junio y septiembre de ese año, se produjeron dos apagones masivos a nivel nacional. A partir del 18 de septiembre, el gobierno de Daniel Noboa implementó cortes de energía programados, suspendiendo el servicio entre las 22:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de noviembre, la duración de los apagones aumentó, llegando hasta catorce horas diarias. No obstante, con el transcurso de las semanas, las interrupciones del servicio eléctrico se han limitado a dos o tres horas. Estos cortes han afectado profundamente la vida diaria de los ecuatorianos, alterando las actividades comerciales, industriales y familiares.Las pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas, ya que han tenido que despedir personal, reducir las jornadas laborales o incluso recurrir al trabajo remoto para poder seguir operando. Las comunidades rurales y los hogares, han sufrido una interrupción constante en sus rutinas. La incertidumbre generada por estos cortes ha aumentado la sensación de inseguridad, altos niveles de estrés y ansiedad entre la población.En respuesta a la crisis, muchos ciudadanos han recurrido al uso de velas y generadores eléctricos para paliar la falta de energía. Sin embargo, el uso extendido de generadores a diésel trajó consigo consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas, titulado “Impacto del uso de generadores a diésel en la calidad del aire en Quito durante la crisis eléctrica nacional”, reveló que los generadores a diésel incrementaron la contaminación del aire en la capital ecuatoriana. Según el estudio, se registró un aumento significativo de contaminantes como el dióxido de azufre (SO2) en 180% , el dióxido de nitrógeno (NO2) en 39%, el monóxido de carbono (CO) en 43% y las partículas finas (PM2.5) en 20%, lo que pone en riesgo la salud respiratoria y cardiovascular de la población.

A esto se sumó otro efecto más. En medio de la sequía, Ecuador experimentó una serie de incendios forestales originados por quemas agrícolas o provocados por personas los cuales, debido a la falta de humedad, se propagaron rápidamente. Según la Secretaría de Riesgos, el 2024 se consolidó como el año con mayores afectaciones a hectáreas de cobertura vegetal quemada, superando los registros históricos de 2023, 2012 y 2020. Entre agosto y septiembre de este año, se registraron 1.390 incendios forestales en 21 provincias, afectando a 128 cantones y 417 parroquias, y ocasionando la pérdida de 24.174,95 hectáreas de vegetación. Estos incendios impactaron áreas protegidas con ecosistemas vitales, como el Parque Nacional Podocarpus en Loja y el Parque Nacional El Cajas en Cuenca, y también se registraron incendios en Quito, Cotopaxi y varias otras ciudades. Además del daño ecológico, los habitantes de estas ciudades enfrentaron graves consecuencias para su salud, especialmente afecciones respiratorias provocadas por el humo que cubrió las ciudades.

Las sequías y los incendios de este año se suman a una larga lista de afectaciones a la naturaleza como la minería a gran escala, la pesca ilegal, la deforestación de bosques y manglares, y la falta de acción en decisiones clave como el cierre del bloque petrolero Yasuní ITT. Además, esto coincidió con otros eventos climáticos globales como: El Fenómeno del Niño. Según La Organización Meteorológica Mundial, el 2024 batió récords de temperaturas, superando en 1,54 (±0,13) °C el valor de referencia de la era preindustrial, estos eventos ya se manifiestan de manera evidente en diversos territorios de toda la región. En Brasil, la sequía del Río Amazonas ha tenido consecuencias devastadoras para la biodiversidad y los recursos hídricos. En Argentina, la falta de lluvias ha perjudicado la producción de cultivos clave como la soja y el trigo. En Chile, la escasez de agua ha afectado tanto la agricultura como la producción de vino y otros sectores. En Perú, la sequía ha golpeado especialmente la costa norte, donde la agricultura de riego es vital para la economía local.

.

¿Qué hacemos frente al Cambio Climático?

Todo esto, que no es poco, nos obliga a devolver la mirada a nuestra relación con la naturaleza y a preguntar qué estamos haciendo frente a fenómenos como el cambio climático y la escasez de agua.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha subrayado que el cambio climático es, en esencia, una «crisis sanitaria», debido al impacto profundo que tiene en la salud de las personas. A esta referencia, yo sumaría que no solo la salud, si no la vida misma, ya que cada vez más personas estamos expuestas a huracanes, olas de calor extremas, sequías e inundaciones. Sin embargo, estos eventos no afectan a todos por igual, ya que existen grupos más expuestos y vulnerables. Según un artículo de Alberto Acosta y Enrique Viale, «las personas que experimentan las mayores pérdidas relacionadas con el cambio climático pertenecen principalmente a los grupos de bajos ingresos, que viven en zonas vulnerables o tienen acceso limitado a servicios básicos como agua potable y saneamiento». Esto en Ecuador implica también que las personas más afectadas son aquellas de provincias con la mayoría de la población indígena o afrodescendiente, y en su mayoría mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a junio de 2024, la pobreza a nivel nacional se situó en un 25,5%, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 10,6%. En las zonas urbanas, la pobreza afectó al 17,2% de la población, con un 4,4% viviendo en condiciones de pobreza extrema. En contraste, en las áreas rurales, la pobreza fue considerablemente más alta, alcanzando al 43,2% de la población, con un 24,1% enfrentando pobreza extrema.

Este panorama de pobreza impacta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las que pertenecen a comunidades afrodescendientes e indígenas. En el caso de las mujeres afrodescendientes, el 18,4% vive en pobreza extrema, una cifra que supera la media nacional. Además, el 7,9% de ellas es analfabeta y enfrentan los niveles más altos de violencia de género en el país, lo que las coloca en una situación aún más vulnerable. Por otro lado, las mujeres indígenas enfrentan tasas de pobreza por ingresos que llegan al 49,3%, y un 26,7% de ellas es analfabeta. También llevan la mayor carga de trabajo no remunerado, con un 55,8%, y tienen la menor tasa de afiliación a la seguridad social, con solo el 18,8%.

En este contexto, las mujeres en Ecuador, especialmente las de comunidades indígenas y afrodescendientes, están particularmente expuestas a los efectos del cambio climático debido a los roles de género que históricamente se les han asignado. Son las principales encargadas de las labores de cuidado en el hogar, lo que aumenta su vulnerabilidad. A esto se suma su acceso limitado a la información y a la toma de decisiones, lo que agrava aún más su situación frente a los eventos climáticos extremos. La desigualdad social y económica, combinada con la discriminación por género y etnia, hace que las mujeres más vulnerables sufran de manera más intensa los efectos de la crisis climática y los desafíos socioeconómicos.

Además, durante la sequía, uno de los pilares fundamentales de la economía, como lo es la agricultura, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales se ha visto afectado debido a la pérdida de cultivos esenciales como el maíz, el cacao y el café. Esta situación impacta especialmente en las mujeres y sus familias, quienes dependen de estos productos para su sustento y el de sus familias.

Esta crisis ambiental de carácter mundial está terminando con la época geológica del Holoceno, un período caracterizado por la estabilidad climática que permitió el desarrollo de diversas culturas, la agricultura y otros sistemas, dando forma al mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, nuestras actividades sobre la naturaleza están terminando con esta estabilidad, dando paso a lo que se conoce como el Antropoceno. La humanidad ha acelerado significativamente este fenómeno y ahora enfrenta las consecuencias de una gestión irresponsable del planeta. Nunca antes en la historia los océanos y las temperaturas globales habían alcanzado niveles tan extremos, lo que evidencia el daño irreversible causado por nuestras acciones.

En una entrevista para el medio Agencia Pública de Brasil, Ailton Krenak, un líder indígena, escritor y activista brasileño, reconocido por su lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su visión crítica sobre el desarrollo y la relación entre los seres humanos y la naturaleza, se refiere al Antropoceno de la siguiente manera: «Nunca en la historia del planeta ningún organismo, refiriéndose a nosotros los humanos, aceleró tanto los cambios. No son las eras geológicas las que han causado el Antropoceno; somos los Homo sapiens quienes lo hemos provocado”. En esta reflexión, Krenak subraya que nuestras acciones están llevando al planeta a este punto crítico. Menciona que, hace treinta mil o cuarenta mil años atrás, «el ser humano creía que la Tierra era un lugar sagrado, temía a los rayos, el trueno, la lluvia; tenía miedo del cambio de color del sol al atardecer, tal vez en los tiempos en que éramos nómadas. Pero cuando todo el mundo se volvió experto, dominamos la agricultura, aprendimos a usar el metal dejamos de tratar la vida en el planeta como algo sagrado. Comenzamos a ver a la Tierra como un organismo plástico que se puede destruir: derrumbamos montañas, destruimos cordilleras, vaciamos los océanos, acabamos con las selvas. Y esto no fue una acción geológica, fue obra de los seres humanos».

Aunque muchos autores denominan al fenómeno actual como el «Antropoceno», otros proponen que deberíamos llamarlo «Capitaloceno», ya que el sistema económico global, el capitalismo, es el principal motor de la destrucción ambiental. Es el capitalismo el que impulsa la extinción de especies, la drástica pérdida de biodiversidad, la degradación de las condiciones de vida humanas y la superación de los límites naturales del planeta. En el capitalismo, después de una recesión, el sistema suele recuperarse con un crecimiento económico récord. Sin embargo, la crisis ambiental actual no sigue este patrón y su curso está lejos de ser revertido pronto.

En el documental Breaking Boundaries del científico Johan Rockström, se evidencia claramente los límites que la humanidad ha superado, poniendo en peligro el equilibrio planetario. Rockström expone cómo hemos atravesado puntos críticos en varios aspectos, como la biodiversidad, el cambio climático, y el uso de los recursos naturales. Sin embargo, también presenta alternativas viables que pueden guiarnos hacia un futuro más sostenible. Propone caminos hacia un modelo de desarrollo que no solo respete los límites planetarios, sino que promueva un mundo más saludable y en armonía con la naturaleza. A través de la implementación de políticas más responsables, tecnologías innovadoras y un cambio en nuestros hábitos de consumo. Rockström sugiere que tanto las sociedades como las ciudades pueden transformar su impacto ambiental, alcanzando una coexistencia equilibrada con el planeta. La pregunta aquí sería: ¿estamos listos para esto?

Es momento de que en los colegios se hable sobre la crisis climática y que se reconozca el impacto de algunas profesiones sobre el planeta. Necesitamos profesionales preparados y comprometidos con los temas climáticos, como psicólogos que puedan atender casos de ansiedad climática o arquitectos que diseñen ciudades sostenibles, utilizando materiales en armonía con la naturaleza, y no superestructuras que, si las cosas siguen como van, terminarán sobre nuestras cabezas.

Es fundamental que los consumidores adopten un compromiso con formas de producción y consumo más sostenibles, porque esto, en realidad, es un acto político. Además, necesitamos políticas públicas que protejan a los más vulnerables frente a las crisis ambientales.

Si bien es cierto que los políticos deben actuar, junto con organizaciones locales e internacionales para desarrollar soluciones sostenibles que mitiguen los efectos de la sequía y fortalezcan la resiliencia de las comunidades más afectadas. Abordar el cambio climático de manera proactiva no solo es urgente, sino también necesario para proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar un futuro sostenible para el país.

Algunas estrategias a largo plazo incluyen:

- Desarrollo de Infraestructura Hídrica: Invertir en sistemas eficaces de almacenamiento y distribución de agua.

- Educación y Capacitación: Promover la formación en prácticas agrícolas sostenibles y gestión eficiente del agua.

- Políticas de Gestión del Riesgo: Integrar el manejo del riesgo climático en la planificación rural y urbana.

- Investigación y Monitoreo: Mejorar los sistemas de monitoreo para anticipar sequías y desarrollar medidas preventivas.

.

Actualmente, nos encontramos en una época en la que algunos gobiernos niegan el cambio climático y, con ello, la implementación de acciones efectivas para frenar los gases de efecto invernadero. Por esta razón, la crisis climática requiere la intervención de actores que, durante mucho tiempo, han sido relegados de la toma de decisiones. Es momento de que surjan nuevos líderes y modelos de gobernanza para actuar. Hoy en día, los sectores de la sociedad civil cuentan con un marco político institucional estable y coherente, que les garantiza la posibilidad de asumir diversas funciones relevantes, para colaborar y supervisar las tareas de los Gobiernos.

Engajamundo, una organización de jóvenes que trabaja para abordar los desafíos sociales y ambientales en Brasil y en el mundo, menciona que “en este contexto global, es importante ver a la región de América Latina y el Caribe (ALC) como fundamental en el proceso de combatir la crisis climática –primero, debido a una historia de lucha, en gran medida asociada con movimientos ambientalistas con pueblos tradicionales, y segundo, como poseedor de una gigantesca biodiversidad que es fundamental para el equilibrio de la vida en el planeta.”

Además, plantean que, “la sociedad civil puede desenvolverse en varios niveles: individual, comunitario y colectivo para causar cambios”. A continuación, se presentan algunas acciones a nivel individual:

- Reducir el consumo de carne.

- Consumir productos locales de preferencia orgánicos, que no solamente ayudan a la economía mundial, pero que además impactan las cadenas de agro negocio y a la emisión de gases de efecto invernadero.

- Utilizar medios de transportes activos y no contaminantes siempre que fuera posible como la bicicleta.

.

Entre las acciones Colectivas, según Enjamundo se encuentran:

- Organice un esfuerzo colectivo en su vecindario para revitalizar un espacio público;

- Planta plantas nativas en la plaza con tus vecinos;

- Presionar a la dirección de su escuela/universidad para que implemente la recolección selectiva (separación y eliminación de materiales reciclables);

- Establezca una biblioteca pública para su comunidad; Recoge el agua de lluvia a través de un sistema de cisterna en tu hogar y distribuye el excedente a tus vecinos;

- Organice un grupo de debates sobre temas relevantes que interesen a otras personas en su escuela/universidad/barrio;

- Integrar o crear un canal de comunicación local (a través de radio comunitaria, distribución de folletos, conversaciones puerta a puerta, etc sobre cuestiones climáticas locales, actividades e información relevante.

.

Entre las acciones políticas se encuentran:

- Participar en el Consejo Municipal Temático Ambiental de tu ciudad; Reunión con diputado federal/estatal sobre agenda climática específica; Intervención en eventos y discursos estratégicos de representantes gubernamentales; Organizar o participar en protestas y manifestaciones públicas en apoyo de una causa; Utilizar aplicaciones digitales existentes para monitorear nuestras ciudades y comunidades; Participar en una audiencia pública sobre un temario específico; Investiga a los candidatos y vota de forma consciente y acorde con tus valores e ideales.

Los recientes eventos climáticos en Ecuador nos recuerdan que dependemos de la naturaleza para nuestra vida, que no somos una cosa separada de la naturaleza y que debemos vivir en armonía con ella, tal como lo sugerían los pueblos originarios con el concepto del «Buen Vivir».

Espero que, al finalizar los cortes de luz y al regresar a lo que se percibe como «normalidad», podamos aprovechar esta oportunidad para adoptar cambios significativos en nuestros estilos de vida, con el fin de evitar el futuro climático que, durante años, se ha venido alertando.